最終更新日: 10/20/2025

モルモットの住処は?

3. モルモットの生育環境

癖や性質、年齢に合わせて住み心地の良い安全な環境を整えてあげましょう。

3-1. ケージ

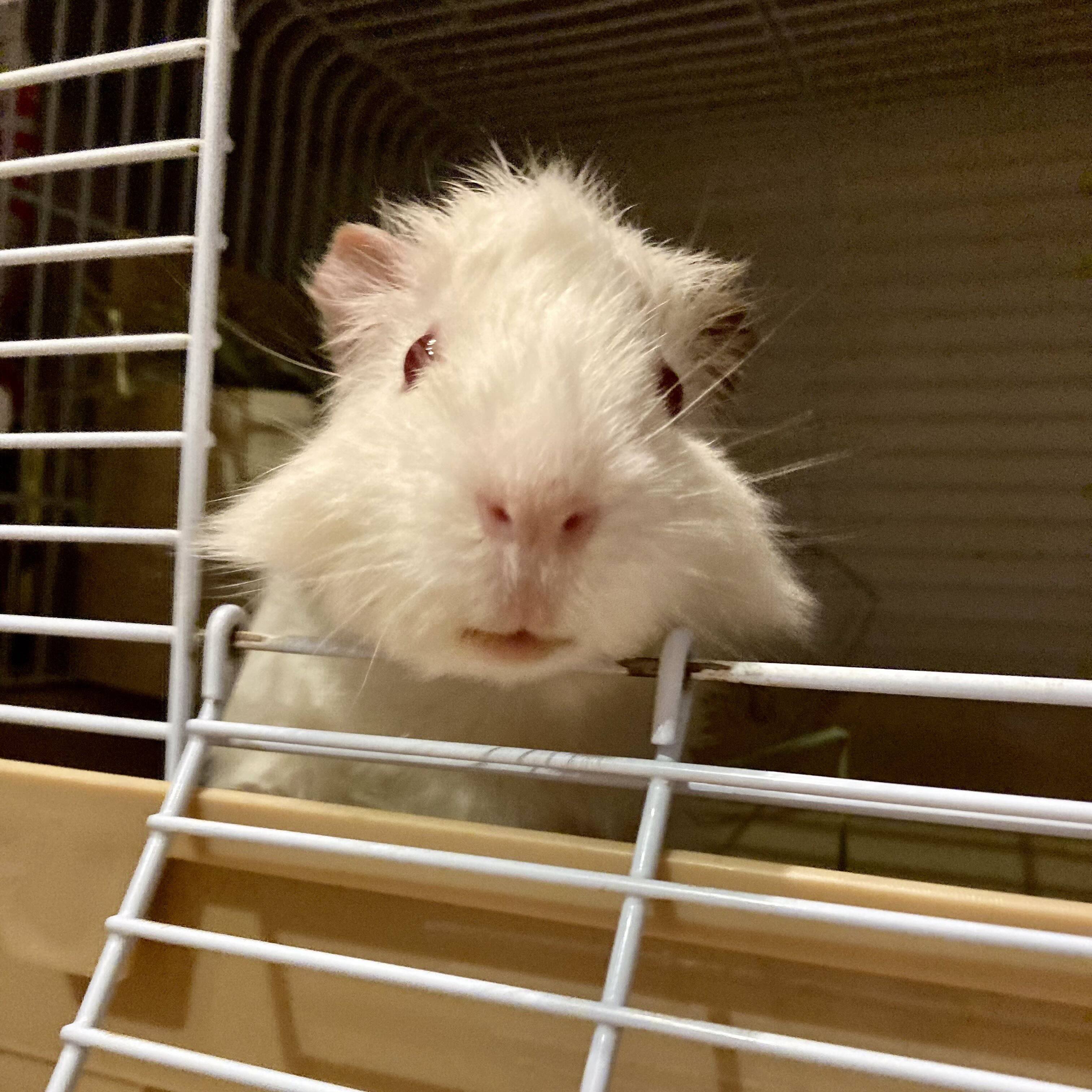

結論から、私は、図1や図2のような衣装ケースを強くお勧めします。というのも図3や図4のような小動物用ケージだと金網を齧ってしまうからです。木製や藁のおもちゃなどは齧ったほうが良いのですが、金属など「歯を磨耗しない」素材でできているものは、齧っていると不正咬合の原因となり得ます。すでに購入してしまい、どうしても小動物用ケージを使用したい、でも噛み癖があって、ケージをよく噛んでいる(場合によっては網を咥えてガンガン鳴らしている)といった場合には、図5や図6のようによく噛む場所に藁や木材を設置したりモルモットが嫌がる味のスプレーを噴霧しても良いのかも知れません。とにかく「ケージを噛む行動」を決して看過してはなりません。

ところで、モルモットのケージについてググると小動物用ケージがヒットします。みなさんも「ケージ」と聞くと図3や図4のようなものを思い浮かべるのではないでしょうか?また実際にモルモットを飼っている人のSNSなどを見ても、その多くが小動物用ケージを使用しています。なぜこんなに普及しているのかというと、ペットショップの小動物コーナーには小動物用のケージがたくさん並んでおりショップ店員さんも小動物用のケージを勧めてくるからでしょう。現に私も第一子であるモルを購入した際に「どのようなケージを買えば良いのか」ペットショップの店員さんに尋ねたところ、「ウサギと同じ(金網状の)ケージを購入すればよい」と教わりました。モルモットの飼育本の多くにも、写真と共に網状のケージ(例としてこちら)が掲載されています。「ケージ噛み」が不正咬合の原因となるとも書いてあるのに・・!

噛まなければ問題ないのですが、私のモルとメルはケージを噛む癖がありました。ちょうど出入り口(=餌がよく出てくる場所)が顔の届く場所にあって、ケージを噛みガンガンと音を出すと餌が出てくることを学習してしまった可能性が高いです。こうなるとなかなか噛み癖は消去できませんのでやはりケージを噛み癖がある場合は衣装ケースにするのが手っ取り早いと思います。

「衣装ケース」と言っても色々なタイプがあると思います。うちで使っている衣装ケースのサイズは「底面積:約2898 cm2, 高さ: 約23 cm」です。高さはやや低めですが高いと通気性が悪くなるのと余程の条件が整わない限り自力では出られないので「これでよし」としています。飛び越えてしまいそうな気配がある場合は25~30 cm以上のものを選ぶと良いと思います。

また、ケース内側(特に四隅)に突起がないものを選びましょう。齧ったり足が引っかかったりすることを防ぐためです。尚且つ、垂直方向の4辺は曲面つまり内壁が「4面の繋ぎ合わせ」でなく1繋がりであると掃除がしやすいです(分かりづらいですよね、水と麦茶がある環境をご覧ください)。我が家は衣装ケースにしてから毎朝晩の掃除がとても楽になり、より清潔に保てるようにもなりました。

さて、ここまでケージについて長々と書いてきましたが、本セクション冒頭で述べた通り、癖や性質、年齢に合わせて適宜「環境」(ケージ自体やケージ内の構成)を変えてあげる必要があります。私自身、3頭それぞれの住処を何度「リフォーム」したか、思い出せないくらいです。

モルの場合、2歳半まで基本的にはトイレで排泄することができました。なので「どこでも排泄してしまうようになるまで」トイレをケージや生活環境内に配置していました(図7)。また、よくトンネルの上に座っていたので(図8)「高い場所が好きかも知れない」と思い、小上がり(腹部の蒸れ防止にもなりました)を作ったり(図9)、幼い頃は少し高い場所に小屋をぶら下げたりしていました※1(図10)。トイレもわかる上によく歩き回る傾向があったので、特定の部屋で放し飼いにしていた時期もあります※2(図11, 図12)。

※1:

多くのモルモットは、おそらく1~2歳半くらいまでは動きが活発な傾向にあると思います。走り回ったり、高い声で鳴きわめいたり、飛び跳ねたり、高い場所に登ったり。しかし3歳くらいになると(場合によっては1歳過ぎから)こうした行動が見られなくなり座ったり寝ていることが多くなります。徐々に腰骨が少しずつ浮き出てきます。こうなるともう小上がりなどは適切ではありません。小上がりを寝床にしている場合、そこに上がるためにジャンプをしなければなりません。モルモットは自分の体や体力の衰えに応じた行動選択ができません。歳をとったモルモットが過度にそして急激に足腰に体重をかけると腰周辺の神経を傷つけたり足の骨を折ってしまう危険性もあります。

※2: 放し飼いは色々留意しないと大変危険です。安易に真似しないでください。

メルの場合、トイレトレーニング(「うんちが多くある場所」や「隅っこ」など以外の排泄物を排除、等)をしても、どうしてもうんちを撒き散らす癖がありました。なのでトイレ用容器をベットとして使っていました(図13)。また、他の2頭よりも暗い場所(隠れ家)にこもっていることが多かったです。なのでなるべく住処全体が暗くなるよう工夫しました(図14)。

レムの場合、トイレは若干覚えられる(多くする場所が決まっている)ものの完全には覚えきらないのと、3頭の中で最も活発(3歳を目前とした現在もなお活発)。最近は体も大きくなってきたからか、隠れ家(木製トンネル)にいることもなくなったので、彼にとって最低限なもの(給水器、タオル、チモシー、おもちゃ)のみを置いています(図15)。

なお、全員に共通するのが「小さい頃はとても活発」そして「生涯隠れ家が必要」ということです。3頭とも1歳まではとても活発に走り回っていました。1歳を過ぎると個体差がありますが、活発な時期に床材(図16, 図17)を敷いても結局ほとんどケージ外に跳ね飛ばされてしまうので、チモシーやマイクロファイバタオルを敷くようになりました。ちなみにうちの3頭、タオルの素材によっては食べようとして困っていました。しかしかかりつけ医の先生に教わったマイクロファイバ(毛足が短いタイプ)に変えてから、全く齧らなくなりました。おすすめです。またモルは3頭のうち、最も人懐こかったですが、それでも不意をつく音が聞こえた時、隠れ家に走って帰って行きました。野菜を与えると奪うものが誰もいないけどやはり隠れ家に持ち帰ることが多かったです。モルモットの安息の場として「隠れ家」は必需品です(図18)。

本セクション、随分と長くなりましたが最後に、ウッドトイにせよ隠れ家にせよいずれも消耗品です。なんならケージも消耗品です。汚れたらすぐに買い替える必要があります(これまで3頭に対して小屋やらおもちゃやら何十個買ったことか・・)。また、年齢に応じて変更しなければならないこと(ヒトと同様足腰が悪くなります)、使えなくなるもの、反対に必要になるものがあります。最後の時までモルモットをよく観察して試行錯誤を続けるために、お金と時間が必要です。

3-2. 室温・湿度

これも情報源によって若干異なりますが、モルモットの住処地点で「温度: 20~26 ℃くらい、湿度: 50~70%程度」がモルモットにとって「快適」のようです。ヒトとあまり変わらない気がします。ちなみに、モルモットは室温が低いと隠れ家に入ったりタオルにくるまったりします。暑いと床材やタオルのないところに移動します。よく観察してみてください。ところでモルモットの体温はヒトよりも高く平熱は38℃台です。しかし「快適」な室温・湿度はヒトとあまり変わらない気がします。

また、当然のことながら、エアコン(⊃床暖房)は壊れ得ます。私も過去にモルと7~8月エアコンなしで越夏した経験があります。代替品や自然の力を用いてなんとか乗り切りました(図19)。夏は特にエアコン業者を捕まえにくかったりエアコン自体をすぐに入手できないこともあります。冬はストーブや床暖房、毛布などあればなんとかなりますが、夏はなかなか大変です。これに輪をかけてモルモットは特に夏に弱いです。サーキュレータや保冷剤、保冷パッド、ヒーター等、常備しておきましょう。

3-3. ケージの設置場所

モルモットの習性や安全性を踏まえ、

- 薄暗い

- 周囲に「落下し得る/倒れ得る」ものがない

- ケージ自体も落下し得ない

- 風通しの良い